“天目山已是生态领域的世界级地标”——专访中国人与生物圈国家委员会秘书长王丁

天目山面积虽小,但小而美,在国内外拥有较高的知名度、较强的影响力。

《瞭望东方周刊》记者王剑英 编辑戴闻名

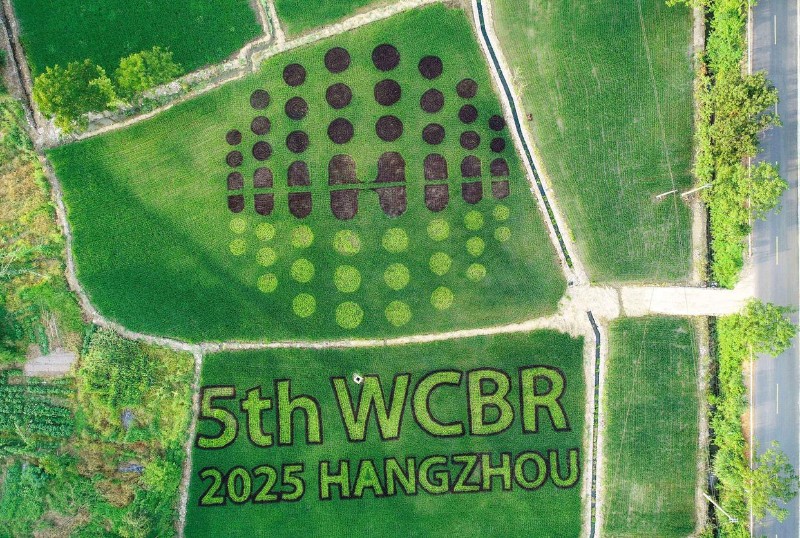

2025年8月8日,在浙江省杭州市临安区天目山镇交口村拍摄的第五届世界生物圈保护区大会logo的稻田景观

联合国教科文组织第五届世界生物圈保护区大会于2025年9月22日-25日在杭州举办。这是联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”体系内规模最大、覆盖最广的国际会议,大约每10年举办一次,覆盖全球136个国家的759个生物圈保护区。

杭州市临安区则是“人与生物圈计划”国际协调理事会第37届会议举办地和大会考察活动重要承接地。

这个世界级生态领域盛会,是首次选址中国和亚太地区。而杭州之所以能够成功申办,一个重要原因就是拥有天目山。

天目山为何能够助力杭州成功申办世界生物圈保护区大会?杭州大会对于中国生态保护有何重要意义?《瞭望东方周刊》就这些话题专访了中国人与生物圈国家委员会秘书长王丁。

中国1973年加入联合国教科文组织“人与生物圈计划”,1978年成立人与生物圈国家委员会,已协助中国34个自然保护地成功加入世界生物圈保护区网络,数量在亚洲位列第一。

王丁

小而美

《瞭望东方周刊》:位于杭州临安区的天目山世界生物圈保护区,海拔不到2000米,面积更只有42.84平方公里,为何能助力杭州成功申办这次的高规格全球生态盛会?

王丁:天目山世界生物圈保护区确实堪称“迷你”,在全国34个世界生物圈保护区中,面积排在第33位。中国面积最大的世界生物圈保护区是位于西藏的珠穆朗玛世界生物圈保护区,面积达到18235.91平方公里。

天目山面积虽小,但小而美,在国内外拥有较高的知名度、较强的影响力。

世界生物圈保护区有三大功能:保护、支撑和发展。保护,指保护生态系统、生物多样性和文化多样性;支撑,指通过科研监测、科普宣教、能力建设和人才培养等方式,支撑保护区的保护、管理和发展工作;发展,指保护区的存在不应成为当地社区发展的障碍,而应成为促进其经济可持续发展的桥梁。

天目山自1996年加入世界生物圈保护区后,在发挥三大功能方面,做了许多出色的工作。

2024年,经保护区管理方、当地政府以及中国人与生物圈国家委员会共同推动,在原有天目山世界生物圈保护区的基础上,同属天目山脉的浙江清凉峰国家级自然保护区及周边生物多样性资源丰富的区域也以扩区的方式,加入世界生物圈保护区网络,共同组成天目山-清凉峰世界生物圈保护区。

这是中国首次以扩区的方式申报世界生物圈保护区。2024年7月5日,在摩洛哥召开的第36届联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会上,34个联合国教科文组织成员国代表全票通过了这一申报。这也是天目山知名度和影响力的重要佐证。

扩容后的天目山-清凉峰世界生物圈保护区,面积达到了547平方公里,在全国所有世界生物圈保护区中位列第21。

《瞭望东方周刊》:清凉峰自然保护区是中国首次以扩区的方式申报世界生物圈保护区。采用这个非常规的方式,是出于什么样的考量?

王丁:从天目山到清凉峰,其生态系统具有统一性——其生物多样性均呈现“典型、古老、丰富、稀有”等显著特征。把清凉峰纳入进来,会让天目山脉保护区生态系统的完整性更好。

此外,原来的保护区面积不到43平方公里,践行“保护、支撑、发展”三大功能时会存在一定的局限性。扩区之后,面积扩大至547平方公里,是原来的近13倍,且都在临安区境内,生态保护和发展相关工作会更好协调。

《瞭望东方周刊》:9月26日至27日,联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第37届会议将在临安召开。这个会议有何特别之处?

王丁:“人与生物圈计划”国际协调理事会是其最高决策机构,由34个理事国组成,通常每年召开一次会议。在本次临安会议上,将对过去一年的重大议题进行审议,比如新的世界生物圈保护区的申报评估等,并部署新的一年的工作,是一个很重要的内部会议。

“世界级地标”

《瞭望东方周刊》:如果用一句话描述你对天目山-清凉峰世界生物圈保护区的整体印象,你会怎样表述?

王丁:我最大的感受是,天目山-清凉峰世界生物圈保护区与所在地临安互相成就,成为当地社区发展的“靠山”。

我第一次去天目山是10多年前。这10多年来,其生态系统一直被临安政府和人民保护得很好。临安则依托保护区的优良生态资源,大力发展现代农业、生态旅游、民宿康养、自然教育等绿色产业,村落和社区呈现出欣欣向荣的景象。

2024年,我陪同联合国教科文组织生态与地球科学司司长、“人与生物圈计划”秘书长安东尼奥前往天目山-清凉峰考察。对于天目山-清凉峰世界生物圈保护区在践行“保护、支撑、发展”三大功能上取得的成效,安东尼奥给予了高度评价。

我还记得,他的评价原话是:“这就是世界生物圈保护区应有的样子。”

《瞭望东方周刊》:天目山具体是如何践行三大功能的,能举几个让你印象深刻的例子吗?

王丁:比如,隐匿于竹海深处的天目山镇月亮桥村,近年来以“生态 民宿”重塑发展模式,打造“月亮工坊”、月亮湾漂流等标杆项目,促进文旅融合发展,实现产业兴村,成为乡村振兴的浙江样板。

月亮桥村民宿

再如,依天目山而建的大地之野自然学校,依托保护区的自然和人文资源,开展各类亲子体验、营地教育等研学活动,已在全国自然教育领域形成了一定影响力。

《瞭望东方周刊》:扩容后的天目山-清凉峰世界生物圈保护区,其未来发展前景如何?

王丁:联合国教科文组织旗下有三大“旗舰”品牌:世界遗产、世界地质公园和世界生物圈保护区。

从天目山-清凉峰成为世界生物圈保护区的那一刻开始,就已经是生态领域的世界级地标了。

同样的,第五届世界生物圈保护区大会落地杭州那一刻起,杭州也已成为生物多样性保护世界版图上的一个重要坐标点。

高度契合

《瞭望东方周刊》:今年恰逢“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年,这个理念也是在浙江首次提出的。“人与生物圈计划”的核心理念则是“促进人与自然和谐共生”。这两个理念之间,是否有共通之处?

王丁:这两个理念可以说是高度契合,均为如何处理好生态保护与经济发展的关系指明了路径。

“两山”理念强调了生态保护与经济发展的辩证统一关系:优质的生态环境本身蕴含着巨大的经济价值,通过生态资源的转化,可以兑现生态产品价值,形成社会持续发展动能。

“两山”理念非常适合中国的实际国情。

中国国土面积大,人口基数也大,如果只是一味强调生态保护,把人的发展需求排除在外,并不现实,要通过“绿水青山”去获得“金山银山”。但“变现”为“金山银山”的过程,不能以破坏绿水青山为代价,否则就不可持续——找到合适的转化途径是关键。

始于1971年的“人与生物圈计划”,提出了与此契合的路径,即整合自然科学和社会科学的力量,增强人类有效管理自然资源的能力,使资源更好地服务于人类及其生存环境。

“人与生物圈计划”强调,人是生物圈的一部分,追求的终极目标是人与自然和谐共生。如果生物圈被破坏,人类的正常生活将难以为继。

也就是说,保护不是发展的障碍,而应该是促进发展的基础。资源转化有多种途径,但绝不是无序砍树、打猎、挖矿这类破坏性途径。

天目山-清凉峰世界生物圈保护区本身也是“两山”理念的鲜活示范:周边社区依托天目山-清凉峰的优良生态资源,根据本地实际情况,探索出了合适的发展路径,同时坚守住了良好的生态环境,较好地处理了保护和发展的关系。

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |